-

목차

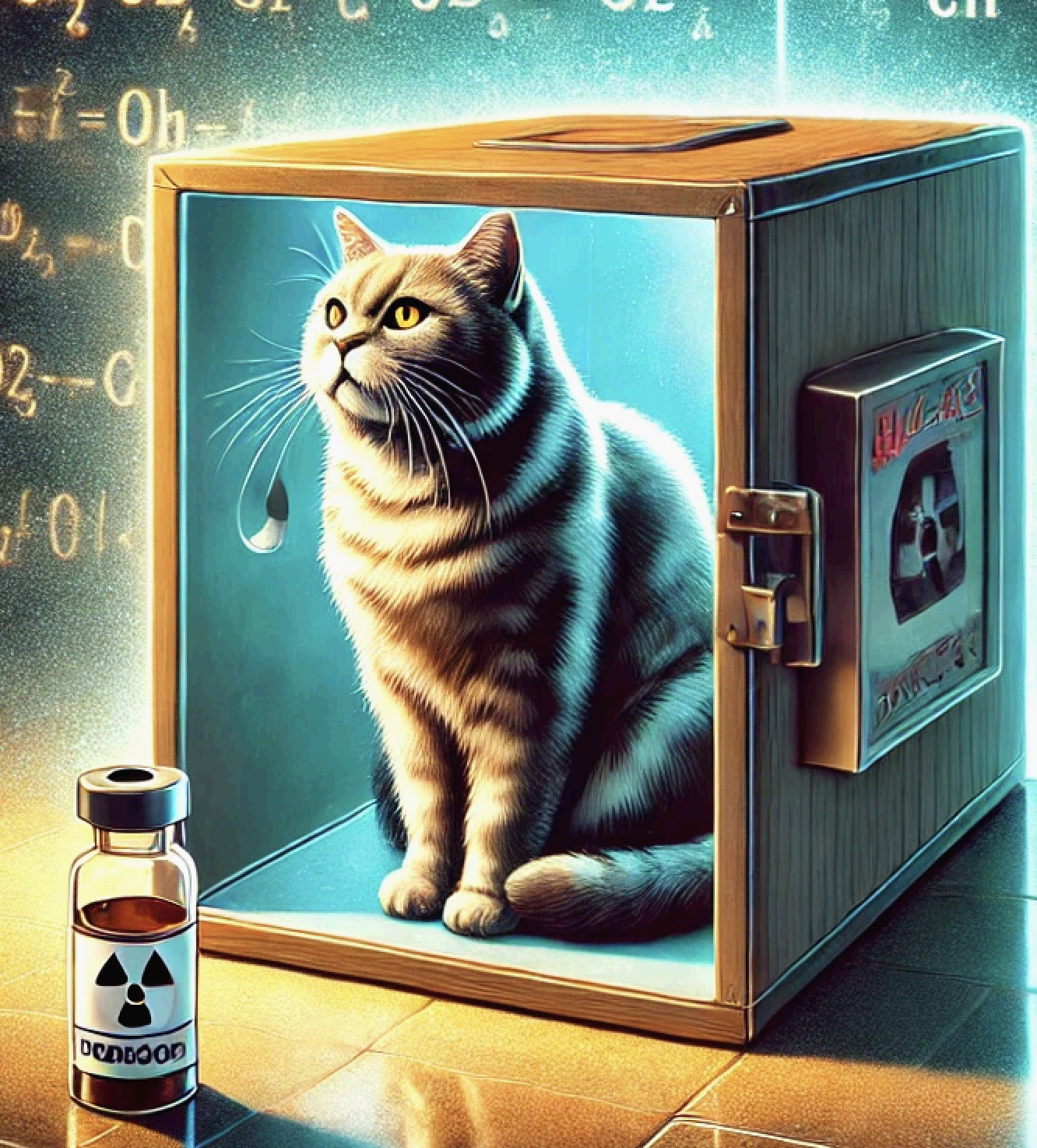

20세기 초, 양자역학(Quantum Mechanics)은 물리학의 패러다임을 완전히 바꿔놓았다. 전통적인 뉴턴 역학과는 달리 양자역학은 입자들이 중첩(Superposition) 상태로 존재하고 관측되기 전까지 특정한 상태를 갖지 않는다는 개념을 도입했다. 하지만 이러한 개념은 직관적으로 이해하기 어렵다. 이를 명확히 하기 위해 1935년 오스트리아의 물리학자 에르빈 슈뢰딩거(Erwin Schrödinger)는 "슈뢰딩거의 고양이"라는 사고 실험을 고안했다. 이 실험은 양자역학의 이상한 특성을 극적으로 보여주며 물리학뿐만 아니라 철학적 논쟁까지 촉발시켰다.

이 글에서는 슈뢰딩거의 고양이 사고 실험을 통해 양자역학의 핵심 개념인 중첩(Superposition)과 파동 함수 붕괴(Wave Function Collapse)를 탐구하고, 이를 설명하는 대표적인 해석인 코펜하겐 해석을 분석한다. 또한, 이 사고 실험이 제기하는 철학적 질문과 문제점을 살펴보고 이를 해결하기 위해 제안된 다세계 해석(MWI), 객관적 붕괴 이론, 파일럿 웨이브 이론 등 다양한 대안적 해석을 비교한다.

1. 슈뢰딩거의 고양이 사고 실험 – 실험 설정과 개념

슈뢰딩거의 사고 실험은 다음과 같이 구성된다.

- 밀폐된 상자 안에 고양이 한 마리를 넣는다.

- 상자 안에는 방사성 원자 하나와 방사능 계수기, 그리고 독극물이 들어 있는 유리병이 포함된다.

- 만약 방사성 원자가 붕괴하면(확률 50%) 계수기가 이를 감지하고 독극물이 방출되어 고양이가 죽는다.

- 방사성 원자가 붕괴하지 않으면 독극물은 방출되지 않고 고양이는 살아있다.

- 이 시스템은 외부에서 관측할 수 없으며 상자를 열기 전까지 고양이의 생사를 알 수 없다.

양자역학의 원리에 따르면 방사성 원자의 붕괴 여부는 확률적으로 결정된다. 따라서 고양이는 "죽은 상태와 살아있는 상태가 동시에 중첩된 상태"로 존재한다고 할 수 있다. 이 사고 실험은 관측이 이루어지기 전까지 상태가 결정되지 않는다는 코펜하겐 해석을 극단적으로 확장한 것이다.

2. 코펜하겐 해석 – 고양이는 죽었을까, 살아있을까?

2.1 코펜하겐 해석이란?

코펜하겐 해석(Copenhagen Interpretation)은 양자역학을 이해하는 대표적인 방식 중 하나로 닐스 보어(Niels Bohr)와 베르너 하이젠베르크(Werner Heisenberg)에 의해 제안되었다. 이 해석의 핵심 개념은 입자가 관측되기 전까지 특정한 상태를 갖지 않으며 관측이 이루어지는 순간 파동 함수가 붕괴(Wave Function Collapse)하여 하나의 확정된 상태로 변한다는 것이다. 즉, 양자 시스템은 확률적인 중첩 상태로 존재하다가 관측 행위를 통해 하나의 명확한 상태로 확정된다.

이 해석은 슈뢰딩거의 고양이 실험과 직접적으로 연결된다. 고양이는 상자가 닫혀 있는 동안 죽은 상태와 살아있는 상태가 중첩되어 있다. 하지만 상자를 열어 관측하는 순간 고양이는 즉시 한 가지 상태로 확정된다. 이는 고전적인 물리학과는 매우 다른 개념이며 관측이 물리적 실재를 결정한다는 점에서 철학적 논쟁을 불러일으켰다.

슈뢰딩거의 고양이에 대한 더 깊은 철학적 논의는 Stanford 철학 백과사전에서도 확인할 수 있다.

2.2 파동 함수 붕괴: 관측이 현실을 결정하는가?

코펜하겐 해석의 핵심 개념 중 하나는 파동 함수 붕괴(Wave Function Collapse)이다. 이는 양자 상태가 여러 가능성의 중첩(superposition)으로 존재하다가 관측이 이루어지는 순간 단 하나의 상태로 결정된다는 개념이다. 즉, 우리가 어떤 양자 시스템을 측정하기 전까지 그 상태는 특정되지 않으며 측정하는 행위 자체가 시스템의 상태를 결정한다는 것이다.

이 개념은 고전적인 물리학과는 크게 다르다. 뉴턴 역학에서는 입자의 위치와 운동량이 항상 특정 값을 가지며 우리가 이를 모르고 있을 뿐이라고 가정한다. 하지만 양자역학에서는 입자가 실제로 여러 상태를 동시에 가진다고 설명한다. 그리고 관측이 이루어지는 순간 이 중첩된 상태 중 하나가 선택되면서 나머지 가능성은 사라진다.

2.2.1 파동 함수와 확률 해석

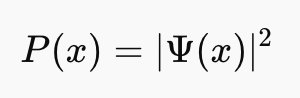

양자역학에서는 파동 함수(Ψ)를 이용해 입자의 상태를 표현한다. 파동 함수는 입자의 위치, 운동량, 에너지를 기술하는 확률 분포 함수로서 특정 상태에서 입자를 발견할 확률을 나타낸다. 물리학자 막스 보른(Max Born)은 이를 다음과 같은 방식으로 해석했다:

여기서 P(x)는 특정 위치 x에서 입자를 발견할 확률을 나타낸다. 즉 우리가 어떤 전자를 측정할 때, 파동 함수는 여러 가능한 위치에 대한 확률을 제공하며 측정 순간 하나의 위치로 확정된다.

이러한 확률적 해석은 양자역학의 중요한 특징 중 하나이며 현실의 근본적인 본질이 확률적이라는 점을 시사한다. 즉 고전적인 결정론적 세계관과 달리 양자역학에서는 실재(reality)가 관측 이전까지는 특정한 상태로 존재하지 않는다는 것이다.

2.2.2 파동 함수 붕괴의 과정

파동 함수 붕괴 과정은 다음과 같이 설명할 수 있다:

- 중첩 상태(Superposition State): 입자는 여러 가능성의 중첩된 상태로 존재한다. 예를 들어 슈뢰딩거의 고양이는 살아있음과 죽어있음이 동시에 존재하는 상태이다.

- 관측 이전(Measurement Before): 상자가 닫혀 있는 동안 고양이는 살아있는 상태와 죽어있는 상태의 중첩으로 존재한다.

- 관측 행위(Measurement Process): 관측자가 상자를 열어 고양이를 확인하는 순간 중첩 상태가 붕괴한다.

- 파동 함수 붕괴(Wave Function Collapse): 관측 결과에 따라 하나의 상태(예: "고양이가 살아 있음" 또는 "고양이가 죽음")가 확정되고 다른 가능성은 사라진다.

이러한 과정은 실험적으로도 확인되었으며 (아래 2.2.3 참고), 다양한 양자 실험에서 중첩 상태가 측정 시 하나의 상태로 확정되는 것이 관찰되었다.

파동 함수 붕괴 개념은 "관측이 실재를 결정한다"는 도발적인 철학적 질문을 제기한다. 양자역학에서는 "우리가 측정하기 전까지 입자의 상태가 결정되지 않는다"고 말하지만 이는 현실이 우리가 인식할 때만 존재한다는 의미일 수도 있다.

2.2.3 코펜하겐 해석을 뒷받침하는 실험적 증거

코펜하겐 해석이 단순한 철학적 개념이 아니라 실제 실험에서 확인되었음을 보여주는 대표적인 실험이 양자 지우개 실험(Quantum Eraser Experiment)과 지연 선택 실험(Delayed Choice Experiment)이다.

(1) 양자 지우개 실험(Quantum Eraser Experiment) : 이 실험은 입자가 관측되었을 때만 파동 함수가 붕괴하는지를 검증하기 위해 고안되었다. 실험에서 광자는 이중 슬릿을 통과한 후 탐지기에 도달하는데 관측 여부에 따라 간섭 무늬가 나타나거나 사라진다. 즉, 관측을 수행하면 입자의 특정한 위치가 확정되며, 관측하지 않으면 파동처럼 간섭 무늬가 유지된다.

(2) 지연 선택 실험(Delayed Choice Experiment): 존 휠러(John Wheeler)가 제안한 이 실험은 "입자가 이미 경로를 결정한 후에도 나중에 관측 여부를 선택하면 결과가 바뀔 수 있다"는 놀라운 결과를 보여준다. 즉, 과거에 입자가 어떻게 행동했는지는 현재의 관측 결정에 따라 달라질 수 있다는 것이다. 이는 관측이 단순히 결과를 측정하는 것이 아니라 실제로 현실을 결정하는 과정임을 시사한다.

이러한 실험들은 코펜하겐 해석이 단순한 이론이 아니라 실험적으로 검증된 원리라는 점을 강조하는 중요한 근거가 된다.

관측이 결과를 바꾼다는 개념은 이중 슬릿 실험에서도 명확히 드러난다. 관련 내용은 아래 글에서 더 자세히 확인할 수 있다.

3. 코펜하겐 해석을 대체하는 다른 해석들

슈뢰딩어 고양이 실험은 코펜하겐 해석의 개념을 확장하여 거시적인 시스템에도 적용했을 때 발생하는 문제점을 보여주며 다음과 같은 질문을 던진다.

3.1. 관측자의 역할 – 고양이 자체는 관측자로 작용하지 않는가?

슈뢰딩거의 고양이 사고 실험에서 중요한 쟁점은 "누가 관측자인가?"이다. 코펜하겐 해석에 따르면 관측이 이루어질 때 파동 함수가 붕괴하여 하나의 상태로 결정된다. 하지만 고양이 자체가 관측자로 작용할 수 있는지에 대한 논쟁이 있다.

(1) 코펜하겐 해석의 입장

코펜하겐 해석에서는 "측정"을 수행하는 순간 파동 함수가 붕괴한다고 주장한다. 그러나 측정이 정확히 언제, 어떻게 이루어지는지에 대한 명확한 정의는 없다. 일부 해석에서는 인간과 같은 의식(consciousness)을 가진 존재가 측정 행위를 해야만 파동 함수가 붕괴한다고 보기도 한다.(존 폰 노이만, 유진 위그너 등). 하지만 다른 물리학자들은 고양이도 관측자로 작용할 수 있으며 고양이가 생존 여부를 스스로 "인식" 하는 순간 이미 파동 함수가 붕괴한다고 주장한다.

(2) 객관적 붕괴 이론(Objective Collapse Theories)의 입장

일부 해석에서는 특정한 질량 이상의 거시적 시스템에서는 자동으로 붕괴가 일어나므로 고양이처럼 거대한 물체는 중첩 상태에 있을 수 없다고 본다. 예를 들어 GRW 이론(Ghirardi–Rimini–Weber theory)에서는 일정 크기 이상의 물체는 외부와 상호작용을 통해 자연스럽게 중첩 상태가 붕괴된다고 설명한다.

(3) 양자 데코히어런스(Decoherence)와 환경 효과

현대 양자역학에서는 데코히어런스(Decoherence, 양자 얽힘을 통한 붕괴 과정) 개념이 도입되었다. 데코히어런스에 따르면 양자 상태는 환경과 상호작용하는 순간 붕괴한다. 따라서 고양이가 살아있는지 죽었는지는 환경과 얽혀있는 상태에서 결정되며 인간이 직접 상자를 열지 않아도 현실적으로 하나의 상태로 결정된다고 해석할 수 있다.

🔹 현대적 해석: 고양이 자체가 관측자인지에 대한 논쟁은 아직 끝나지 않았지만 현대 물리학에서는 데코히어런스 이론을 통해 "고양이가 환경과 얽혀 있으므로 실질적으로 중첩 상태를 유지할 수 없다"는 입장이 강해지고 있다. 즉, 인간이 상자를 열지 않아도 이미 고양이의 상태는 확정되었을 가능성이 높다.

3.2 거시적 중첩 가능성 – 고양이도 양자 중첩 상태에 있을 수 있는가?

양자역학에서는 전자나 광자 같은 미시적 입자들이 중첩 상태에 있을 수 있음이 실험적으로 입증되었다. 하지만 거시적인 물체(고양이와 같은 큰 물체)도 중첩 상태를 유지할 수 있는가? 하는 문제가 남아 있다.

(1) 양자 중첩은 거시적 물체에도 적용될까?

이론적으로는 거시적인 물체도 중첩 상태가 가능해야 하지만 현실에서는 이를 관찰하기 어렵다. 그 이유는 거시적 물체가 환경과 상호작용하면서 데코히어런스가 빠르게 발생하기 때문이다. 즉, 고양이와 같은 큰 물체는 주변 공기 분자, 열, 방사선 등과 끊임없이 상호작용하기 때문에 양자적 중첩 상태를 오래 유지하지 못한다.

(2) 거시적 중첩 상태를 실험적으로 관찰하려는 시도

초전도 회로, 나노 크기의 진동하는 막(oscillating membranes) 등의 실험에서는 상대적으로 거시적인 시스템에서도 중첩 상태를 유지할 수 있음이 관찰되었다. 가장 큰 중첩 상태가 실험적으로 확인된 것은 2,000개의 원자로 이루어진 거시적 분자의 양자 중첩 상태이다(2019년 실험).

(3) 데코히어런스와 현실적인 한계

거시적 시스템이 중첩을 유지하려면 외부 환경과 완전히 차단되어야 한다. 하지만 현실에서는 거시적 물체는 너무 많은 외부 입자들과 얽히기 때문에 사실상 중첩 상태를 유지하는 것이 불가능하다.

🔹 현대적 해석: 현대 물리학에서는 중첩 상태가 거시적 시스템에도 원칙적으로 적용될 수 있지만, 실제로는 데코히어런스로 인해 너무 빠르게 붕괴되어 관측할 수 없다는 것이 일반적인 견해이다. 즉, "고양이가 실제로 중첩 상태를 유지하는가?"라는 질문은 현실적으로는 성립하기 어렵다.

[여기서 잠깐] 중첩 상태는 환경과의 상호작용으로 쉽게 붕괴되기 때문에 전류가 흐르더라도 에너지 손실 없이 안정된 조건을 유지하는 것이 중요하다. 초전도체는 이러한 조건을 충족시킬 수 있어 양자 중첩 상태 유지에 매우 적합한 시스템으로 평가받는다. 초전도체에서 이러한 손실 없는 전류는 쿠퍼쌍(Cooper Pair)이라는 독특한 전자쌍 구조 덕분에 가능하며, 또한 외부 자기장을 완전히 밀어내는 마이스너 효과(Meissner Effect)는 초전도체의 또 다른 핵심적인 특징이다. 자세한 원리가 궁금하다면 아래 글을 참고하기 바란다.

초전도체의 원리 완전 해부: 쿠퍼쌍과 BCS 이론 쉽게 이해하기

초전도체가 공중 부양을 가능하게 하는 이유 – 마이스너 효과 완벽 해설

3.3. 객관적 실재 – 관측자가 없어도 현실이 존재하는가?

슈뢰딩거의 고양이 사고 실험은 "관측자가 없으면 현실은 존재하는가?"라는 근본적인 철학적 질문을 던진다.

(1) 코펜하겐 해석의 입장

코펜하겐 해석은 "관측이 이루어지는 순간 현실이 결정된다"고 주장한다. 하지만 이는 현실이 관측되지 않을 때는 존재하지 않는다는 의미로 해석될 수도 있다. 일부 과학자들은 "그렇다면 인간이 보기 전까지 달은 존재하지 않는가?"라는 비판을 제기했다 (아인슈타인도 비판).

(2) 다세계 해석(Many-Worlds Interpretation, MWI)

휴 에버렛(Hugh Everett)이 제안한 다세계 해석에서는 파동 함수는 절대 붕괴하지 않으며 모든 가능성이 실재한다고 주장한다. 즉, 고양이는 죽은 상태의 우주와 살아있는 상태의 우주에서 각각 존재하며 우리는 그중 하나의 현실을 경험할 뿐이라는 것이다. 이 해석에서는 관측자가 실재를 결정하지 않으며 단지 분기된 현실을 선택하게 될 뿐이라고 설명한다.

(3) 객관적 실재를 인정하는 해석들

파일럿 웨이브 이론(Pilot-Wave Theory): 드브로이와 데이비드 봄이 제안한 이론으로 모든 입자는 실제로 특정한 경로를 따라 이동하며 파동 함수는 단순한 확률적 설명이 아니라 실제로 입자를 유도하는 실체적인 역할을 한다고 본다.

(4) 객관적 붕괴 이론(Objective Collapse Theory)

현실은 외부 관측자와 관계없이 독립적으로 존재하며 거시적인 시스템에서는 파동 함수가 자동으로 붕괴된다고 본다.

🔹 현대적 해석: 오늘날 물리학자들은 "관측자가 없을 때도 현실이 존재하는가?"라는 질문에 대해 완전히 합의된 답을 내놓지는 못했습니다. 그러나 대부분의 실험적 증거는 "현실은 독립적으로 존재하지만 측정 방식에 따라 우리가 관찰하는 방식이 달라질 수 있다"는 방향을 지지하는 경향이 있습니다.

이러한 논의는 현대 물리학뿐만 아니라 인식론, 철학, 심지어 인공지능 연구에서도 중요한 주제로 다뤄지고 있다. 슈뢰딩거의 고양이 사고 실험에 관한 질문들은 여전히 논쟁의 대상이며 양자역학을 넘어 우리가 현실을 어떻게 정의해야 하는지에 대한 근본적인 질문을 던지는 것이다.

슈뢰딩거의 고양이 사고 실험은 양자역학이 가진 신비로운 성질을 극단적으로 보여주는 사례다. 이 실험은 양자 중첩과 파동 함수 붕괴 개념을 이해하는 데 중요한 역할을 하며 코펜하겐 해석, 다세계 해석, 객관적 붕괴 이론 등 다양한 해석을 탐구하게 만든다. 또한, 이 개념들은 현대 과학기술 발전에도 영향을 미치고 있으며 미래에는 더욱 혁신적인 응용이 가능할 것으로 기대된다.

'양자기초' 카테고리의 다른 글

스핀과 통계: 양자컴퓨터에서 입자의 정체가 왜 중요한가? (0) 2025.04.09 에너지가 불연속이라고? 양자화(Quantization)가 바꿔놓은 물리학의 패러다임 (0) 2025.04.08 양자 얽힘이란? – 아인슈타인이 ‘유령 같은 원격 작용’이라 불렀던 현상 (0) 2025.03.26 불확정성 원리란? 양자역학으로 본 자연의 본질 (0) 2025.03.26 파동인가 입자인가? 빛의 이중성 실험이 말해주는 것 (0) 2025.03.24

Quantum City

양자이론과 양자기술 관련 블로그