-

목차

“과학은 때때로 전 세계가 동시에 같은 질문을 던지는 드문 순간을 만든다. 2023년 여름, 'LK-99'는 그 중심에 있었다.”

한국의 민간 연구소 퀀텀에너지연구소(QERC)에서 정말 놀라운 발표를 했어요. 상온·상압에서 초전도성을 보일 수 있다는 새로운 물질, LK-99를 세상에 알린 거죠. 구리를 도핑한 납 인회석 구조(Pb₁₀₋ₓCuₓ(PO₄)₆O) 기반의 이 물질은 마이스너 효과와 전기 저항 급감을 보였다고 보고되었습니다. 이는 기존 BCS 이론과는 다른 초전도 메커니즘의 가능성을 제기했어요. 초전도체 연구에서 '상온'과 '상압'은 오랫동안 넘기 어려운 벽이었습니다. 지금까지 초전도 현상은 극저온(액체질소 또는 헬륨 온도)이나, 수백 기가파스칼(GPa)에 이르는 초고압 환경에서만 가능했거든요. 그런데 LK-99가 주목받은 이유는 뭘까요? 바로 별도의 냉각 장치나 고압 장비 없이, 우리가 살아가는 환경 그대로에서 초전도성을 가질 수 있다는 가능성 때문입니다. 이는 실용적인 초전도체 개발에 한 걸음 다가설 수 있다는 희망을 불러일으켰어요. 발표 직후 전 세계 실험실에서 재현 시도가 잇따랐고 영상과 SNS를 통해 과학적 논의는 대중적 반향으로 번져나갔습니다. 이 시리즈는 LK-99를 단순한 논란이 아닌, 그 이면의 실험 설계와 이론 구조, 그리고 초전도체 연구사에서의 의미를 차근차근 따라가며 재조명해보려고 해요. 특히 논문 속 전자 구조와 결정 구조, 측정 방법의 과학적 맥락을 중심으로 살펴볼 예정입니다. 이번 글은 그 첫 번째 글로 논문 발표와 자기 부상 영상, 그리고 전 세계 실험실의 반응을 중심으로 사건의 출발점을 정리합니다.

시리즈 다음 편 미리보기

👉 [LK-99 다시 읽기 2편] 그리핀 박사가 본 것 – 평탄 밴드의 의미와 이론적 가능성

👉 [LK-99 다시 읽기 3편] ISB 이론이란? 1차원 전도와 비정합 구조의 새로운 시도

1. LK-99, 과학과 대중 사이에서 태어나다

LK-99라는 이름에는 특별한 의미가 담겨 있어요. "Lee and Kim – 1999년부터 연구된 물질"이라는 뜻이거든요.

이석배 박사와 김지훈 박사가 주축이 된 퀀텀에너지연구소는 고(故) 최동식 교수의 ISB(Inter-atomic Superconducting Band) 이론을 바탕으로 새로운 종류의 초전도 물질을 오랜 기간 연구해 왔습니다. 그들의 목표는 기존 BCS 이론과는 전혀 다른 방식으로 상온에서 저항이 사라지는 새로운 물질을 찾는 것이었어요.

2023년 7월, 이들은 마침내 그 실마리를 찾았다고 주장했습니다. Pb₁₀₋ₓCuₓ(PO₄)₆O 구조를 기반으로 한 새로운 화합물—일명 LK-99—가 상온에서 마이스너 효과를 보이며 전기 저항이 0에 가까운 값으로 급감하는 현상을 관찰했다는 거예요.

하지만 이 발표가 대중의 이목을 끌게 된 진짜 계기는 논문 그 자체보다도 함께 공개된 영상이었어요. 납작한 회색 물질 조각이 자석 위에 떠오르는 장면은 과학적 배경 지식이 없는 사람에게조차도 직관적으로 특별하게 느껴지는 장면이었거든요. 이 영상은 소셜미디어를 통해 빠르게 퍼졌고, 많은 사람들에게 "정말 초전도체일지도 모른다"는 호기심을 불러일으켰습니다.

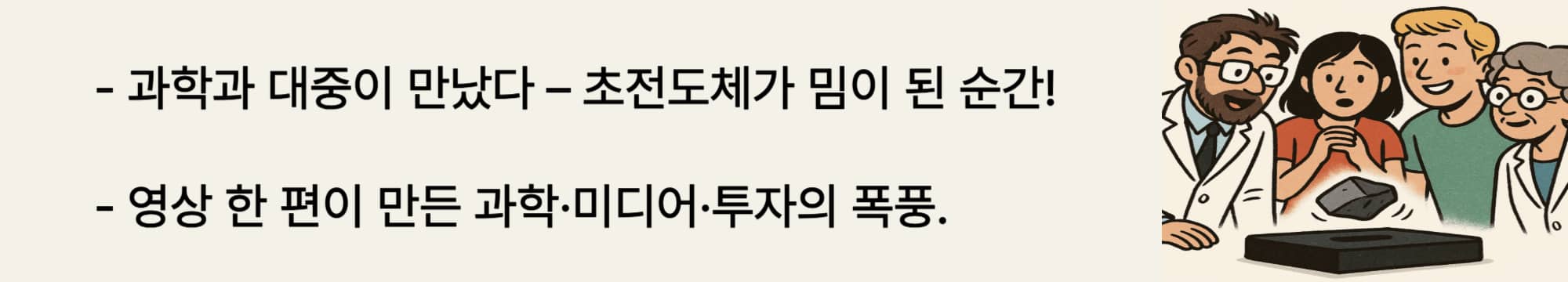

온라인 커뮤니티와 유튜브에서는 '내가 먼저 복제했다', '이건 진짜다', '가짜다'를 두고 정말 뜨거운 토론이 벌어졌고요, 일부 과학 유튜버는 직접 LK-99 시료를 합성하는 과정을 공개하며 실시간 스트리밍 실험까지 진행했어요. 이른바 '실험 콘텐츠'와 '과학 실황'이 결합된 정말 신기한 장면이 펼쳐진 거였습니다.

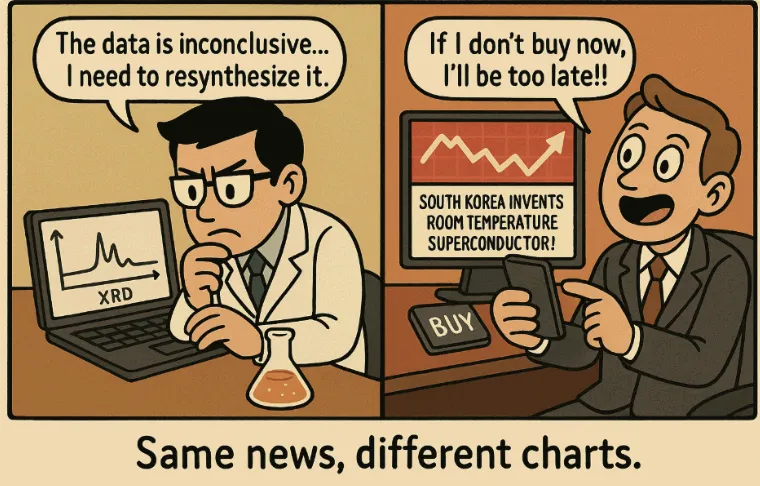

이처럼 LK-99는 단순한 과학적 발표를 넘어 짧은 시간 안에 과학, 미디어, 대중 반응, 투자 심리까지 아우르는 정말 특이한 중심점이 되었습니다. 국내외 언론에서는 '노벨상급 발견', '한국발 초전도 혁명'이라는 표현까지 등장했고, 국내 증시에서는 관련 기업의 주가가 급등하는 해프닝도 벌어졌거든요.

LK-99는 분명 과학적 궁금증의 대상이지만 동시에 "현대 과학이 대중과 어떤 방식으로 연결되고 소비되는가"를 보여주는 정말 드문 사례였어요. 그리고 이 흥미로운 출발은 곧 과학계 전체가 움직이게 되는 계기로 이어집니다.

2. 퀀텀에너지연구소의 LK-99 초전도체 논문

퀀텀에너지연구소는 2023년 7월 말, 두 편의 예비 논문(preprint)을 arXiv에 게시하며 상온·상압 초전도체 후보 물질인 LK-99를 세상에 공개했습니다. 이 두 논문을 한번 살표볼까요?

(1) 논문 1: Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim, Young-Wan Kwon. The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor. arXiv:2307.12008 [cond-mat.supr-con], Submitted on 22 Jul 2023. arxiv.org/abs/2307.12008

- Submission history: [v1] Sat, 22 Jul 2023 07:51:19 UTC (2,620 KB)

(2) 논문 2: Sukbae Lee, Jihoon Kim, Hyun-Tak Kim, Sungyeon Im, SooMin An, Keun Ho Auh. Superconductor Pb10−xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism. arXiv:2307.12037 [cond-mat.supr-con], Submitted on 22 Jul 2023, last revised 11 Aug 2023 (v3). arxiv.org/abs/2307.12037

- Submission history:

- [v1] Sat, 22 Jul 2023 10:11:28 UTC (936 KB)

- [v2] Sat, 29 Jul 2023 01:53:47 UTC (1,014 KB)

- [v3] Fri, 11 Aug 2023 08:05:31 UTC (1,128 KB)

LK-99 관련 논문은 arXiv에 예비 연구(preprint)로 게시되었으며 논문 1(링크)과 논문 2(링크) 모두 자유롭게 열람 가능합니다.

2.1 논문 1: 구조 및 합성

LK-99라는 이름으로 알려진 이 물질은 구조적으로는 납 인회석(Pb₁₀(PO₄)₆O)에 구리(Cu)를 부분적으로 치환한 형태인 Pb₁₀₋ₓCuₓ(PO₄)₆O로 정의됩니다. 이 구조적 조정은 단순한 재료 조합이 아니라 전자 구조와 상전이 성질을 변화시켜 초전도 현상을 유도할 수 있다는 가정에 기반한 거예요.

✅ 인회석 구조가 뭔가요?

[여기서 잠깐 – 인회석이란?] '인회석(apatite)'은 자연계에서 흔히 발견되는 인산염 기반 광물로 일반적으로 Ca₁₀(PO₄)₆(F,Cl,OH)₂ 형태를 가집니다. 인회석 구조는 육각형 결정격자 구조를 가지며, 다양한 이온 치환이 가능해서 재료과학에서 치환 실험 플랫폼으로 자주 활용되고 있어요.

이 논문에서 사용된 '납 인회석'은 칼슘 대신 납(Pb)이 들어간 인회석의 변형 구조입니다. 연구진은 이 구조의 안정성과 치환 가능성에 주목했다고 해요.

✅ 구리 치환의 의미

[여기서 잠깐 – 구리(Cu)를 왜 넣었을까요?] 초전도체 역사에서 구리(Cu)는 정말 특별한 의미를 가져요. 고온 초전도체 중 가장 유명한 계열인 구리 산화물(cuprates)이 대표적이죠. 이들 물질에서는 구리와 산소가 이루는 2차원 평면 구조가 전자쌍 형성과 전달에 중요한 역할을 한다고 알려져 있습니다.

LK-99에서도 구리 치환은 단순한 조성 변화가 아니라 전자 구조상에서 강한 상호작용(correlation)과 밴드 구조의 변화를 유도할 수 있다는 기대가 있었어요. 특히 2023년 시네이드 그리핀 박사가 DFT 계산을 통해 이 물질에서 고립된 평탄 밴드(flat band)를 발견했는데, 이 구조적 특성이 바로 구리의 치환 위치와 밀접히 연관되어 있다는 점은 이후 논문 두 편과도 연결됩니다.

LK-99의 구조적 특이성은 기존 BCS 이론과 대비되며 그와 다른 새로운 전자 상호작용 메커니즘을 암시한다.

BCS 이론에 대한 기본 개념은 [초전도체의 원리 완전 해부 – 쿠퍼쌍과 BCS 이론 쉽게 이해하기]에서 정리한 바 있습니다.

✅ XRD 분석 결과는 어떻게 해석할까요?

논문 1에서는 합성된 시료에 대해 XRD(X-ray diffraction, X선 회절) 분석을 수행하여 결정 구조를 분석했다고 보고했습니다.

[용어 정리 – XRD 분석이란?] XRD는 물질에 X선을 쏘아 결정 내의 원자 배열로부터 반사되는 회절 패턴을 측정함으로써 결정격자의 구조를 역산출하는 실험 기법입니다. 초전도체 합성에서 XRD는 의도한 구조가 실제로 형성되었는지 확인하는 핵심 도구랍니다.

LK-99 논문에서는 XRD 결과를 통해 다음과 같은 주장을 펼쳤어요:

- 기존 납 인회석 대비 새로운 상(phase)이 형성되었으며,

- 이 상은 구리 도핑에 의해 유도되었고,

- 고온 고체 반응법을 통해 얻은 이 결정은 상온에서도 안정하다고 기술하였습니다.

하지만 학계에서는 해당 XRD 결과에 대해 상 구분이 불분명하고 혼합 상 가능성이 존재하며 데이터 해석 방식에 모호함이 있다는 지적도 있었어요. 일부 연구자는 이 패턴이 불순물(Cu₂S 등)의 혼재로부터 나올 수 있다는 가능성을 제기했답니다.

2.2 논문 2: 물리적 특성

논문 2는 LK-99의 초전도 가능성에 초점을 맞춘 실험적 분석을 다룹니다. 이 논문에서도 간략한 합성 방법이 기술되어 있는데 PbSO₄, Cu₃P, Pb₃(PO₄)₂ 등을 진공 석영 앰풀에 넣고 925°C에서 수 시간 동안 고체 반응을 진행하는 방식이에요. 그러나 논문 1에 비해 합성 과정에 대한 설명은 간단한 편이며 논문 2의 중심은 물리적 특성 측정에 있습니다.

🔍 진동 샘플 자력계(VSM) 측정

논문에서는 진동 샘플 자력계(Vibrating Sample Magnetometer, VSM)를 통해 LK-99 시료의 자기적 특성을 측정했다고 밝혔습니다. 이 장치는 시료를 자기장 내에서 미세하게 진동시키고 그로 인해 발생하는 자기 유도 전류를 감지해 자화(magnetization)를 정량적으로 측정해요. 자화란 물질 내부에 얼마나 자석 같은 성질이 생겼는지를 나타내는 값으로, 외부 자기장에 반응해 생기는 이 자기 반응의 세기를 정량적으로 측정하면 그 물질이 자성체인지, 초전도체인지 판단하는 중요한 단서가 된다고 합니다.

[용어 정리 – VSM이란?]

진동 샘플 자력계는 초전도체나 자성체의 자기 특성을 고정된 외부 자장 속에서 정밀하게 측정할 수 있는 실험 장비입니다. 자성 재료가 가진 자화 정도, 히스테리시스 곡선 등을 파악할 수 있어요. 특히 마이스너 효과의 존재 여부를 간접적으로 확인하는 데 널리 사용되고 있습니다.🧲 마이스너 효과와 유사한 자기 부상 측정

논문에서는 VSM 측정 결과, 시료가 마치 마이스너 효과를 보이는 것처럼 외부 자기장을 반발하며 부분적인 자기 부상을 보였다고 보고했습니다. 그러나 여기서 중요한 점은 "유사한 자기 부상 현상"이라는 표현이에요.

[여기서 잠깐 – 마이스너 효과와 '유사한' 현상은 무엇이 다를까?]

마이스너 효과는 진정한 초전도체에서만 나타나는 완전 반자성(diamagnetism)이다. 하지만 이와 유사하게 강자성체나 혼합 상 시료에서도 일시적이고 불완전한 부상 효과가 발생할 수 있어요.논문 2는 VSM 측정을 통해 마이스너 효과와 유사한 자기 반응을 관측했다고 기술했지만 온도 변화에 따른 자화 곡선, 반복 측정, 시료 탈자화 확인 등 기존 초전도체 실험 설계에서 요구되는 핵심 조건들이 빠져 있었습니다. 이러한 점은 이후 과학자들이 “초전도성 주장으로 보기엔 실험적으로 미흡하다”는 비판을 제기하게 된 주요 이유 중 하나였어요.

자기 부상 현상이 곧 마이스너 효과를 의미하지는 않아요.

실제 마이스너 효과의 원리와 이를 기반으로 한 기술 응용에 대해서는 [초전도체가 공중 부양을 가능하게 하는 이유 – 마이스너 효과 완벽 해설] 글에서 자세히 다뤘습니다.

⚡ 전기 저항 측정 결과

논문에서는 약 400K 부근에서 시료의 전기 저항이 급격히 감소하는 현상을 포착했다고 보고했습니다. 일부 측정에서는 거의 0에 가까운 값이 나왔으며 이를 초전도 현상의 가능성으로 해석하였어요. 그러나 4-포인트 프로브법 등 표준 측정 방법의 사용 여부나 측정 환경 조건이 상세히 기술되지 않았다는 점에서 재현성이나 정확성에 의문이 제기되기도 했습니다.

📹 자기 부상 영상 제시

논문에는 시료가 자석 위에 떠 있는 영상이 포함되어 있으며 이는 발표 당시 대중적인 관심을 끌었던 장면이에요. 이 장면은 LK-99의 물리적 특성이 눈에 보이는 방식으로 드러난 대표 사례로서 전 세계적으로 밈화(meme-ification)되는 계기가 되었습니다.

LK-99를 다룬 두 편의 논문은 같은 물질을 다루면서도 초점과 실험 방식, 저자 구성에서 차이를 보여요. 아래 표는 각 논문의 핵심 내용을 비교하여 그 차이를 한눈에 보여줍니다.

논문 1 vs 논문 2 비교 요약표 항목 논문 1 논문 2 초점 구조, 합성, XRD 분석 물리적 특성(자기 반응, 전기 저항 등) 주요 실험 장치 XRD (X선 회절) VSM (자력계), 전기 저항 측정기 핵심 주장 구리 치환이 구조적 변화 유발 마이스너 효과 유사 현상, 저항 급감 데이터 해석 논란 상 불분명, 혼합상 가능성 측정 방식 불명확, 반자성 확인 미흡 제출일/버전 2023.07.22 / v1 2023.07.22 / v3 (8.11 최종 수정) 저자 구성 차이 일부 중복되나 상호 인용 없음 2.3 논란의 여지

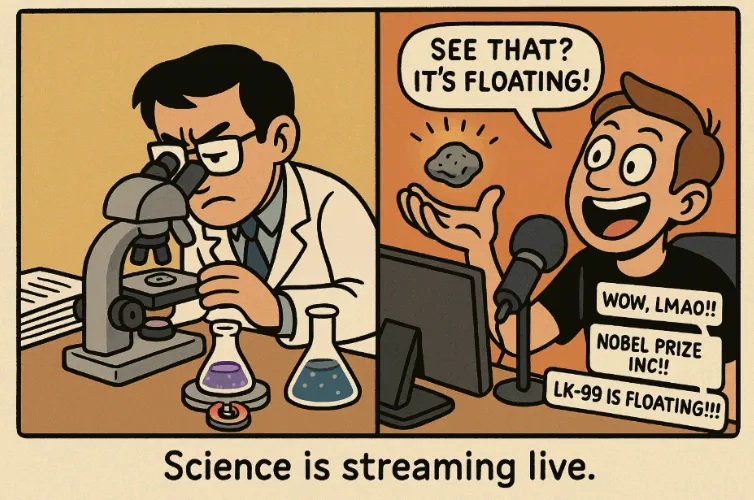

이 두 논문은 전통적인 학술지에 게재된 것이 아니라 사전 공개(preprint) 형태였으며 동료 평가(peer review)를 거치지 않은 상태였습니다. 그만큼 실험의 신뢰성과 해석의 타당성에 대한 검증은 과학계의 후속 반응에 맡겨진 셈이었어요.

논문 내 실험 설계는 특히 재현성과 정량성 측면에서 여러 비판을 받았습니다. 합성 조건이 구체적으로 제시되지 않아 동일 시료를 재현하기 어렵고 마이스너 효과를 주장하는 자화 곡선 역시 온도-자화 관계나 완전 반자성 여부를 정량적으로 보여주지 못했어요. 또한, 시료 내에 Cu₂S 등 불순물이 존재했을 가능성에 대한 정밀 분석이 부재하여 보고된 자기 부상 현상이 본래 구조에서 비롯된 것인지 불분명하다는 지적도 이어졌습니다.

이러한 실험적 한계에도 불구하고 논문이 제기한 문제의식은 과학계 전반의 관심을 끌기에 충분했고 전 세계 연구자들이 LK-99의 실험적 재현에 나서는 계기가 되었어요.

그런데 내용상의 불완전함 외에도 두 논문의 발표 방식과 구조에 대해서도 이례적이라는 평가가 나왔습니다. 두 논문은 같은 연구소 소속 연구자들이 참여했음에도 제출 시점과 저자 구성, 논문 내용 일부가 서로 중복되면서도 상호 인용이 전혀 없었고 심지어 arXiv 상에 불과 몇 시간 차이를 두고 별도로 게시되었어요. 이로 인해 논문 발표의 조율 부족 또는 연구 우선권을 두고 경쟁이 있었던 것 아니냐는 해석도 제기되었습니다.

특히, 하나는 구조 분석과 합성, 다른 하나는 물리적 특성 측정과 이론 해석을 중심으로 구성되었지만 두 논문이 명시적으로 연결되어 있지 않았다는 점은 공동 연구로 보기엔 다소 이례적이었어요. 일부에서는 이를 두고 "한 연구를 둘러싼 공동 저자 간 해석 차이 또는 크레딧 배분에 대한 이견"을 반영한 결과일 수 있다는 분석도 나왔습니다.

물론 이러한 추정은 공식적으로 확인된 바는 없으며 결과적으로 이 두 논문은 LK-99라는 동일한 화합물에 대해 각기 다른 관점—하나는 결정 구조 및 합성, 다른 하나는 물리적 특성과 이론적 메커니즘—을 보여주는 독립된 시도로 해석되고 있어요.

3. 전 세계의 실험실이 반응하다

SNS와 유튜브를 통해 퍼진 LK-99 자기 부상 영상은 과학자들에게도 하나의 ‘초대장’처럼 다가왔어요.

"정말일까?", "직접 만들어보자"는 반응이 순식간에 퍼졌고 상온-상압 초전도체라는 전례없는 가능성은 실험실과 대중 모두를 자극하여 며칠도 채 지나지 않아 전 세계 수십 개 실험실이 재현 실험에 돌입했습니다. 한국의 민간 연구소에서 시작된 실험 결과가 단 이틀 만에 MIT, 스탠퍼드, 베이징대, 인도공과대학 등 주요 대학 연구자들의 책상 위로 올라온 거예요.

이러한 초고속 반응은 과학계 내부의 실험 문화와 공개 플랫폼의 결합 덕분이었습니다. 특히 물리학 분야에서는 arXiv와 같은 preprint 서버가 활발히 활용되고 있어 논문이 정식 출판되기 전에 전 세계 연구자들이 내용을 공유하고 실험 설계를 검토할 수 있는 생태계가 형성되어 있거든요. LK-99는 이러한 시스템의 특성을 정면으로 타고 흐르며 거의 실시간에 가까운 실험 피드백과 해석을 이끌어냈어요.

하지만 재현 실험의 과정은 녹록지 않았djdy. 우선 가장 큰 장벽은 합성 과정의 불명확함이었습니다. 논문 속 합성법은 일부 주요 변수(반응 시간, 냉각 속도 등)에 대한 설명이 부족했고 사용된 전구체 자체의 순도나 전처리 방식도 명확히 제시되어 있지 않았거든요. 이에 따라 각국의 연구팀은 ‘실험적 추측’을 바탕으로 수십 가지 합성 변형을 시도해야 했어요.

이 과정에서 일부 연구진은 다음과 같은 결과를 보고했습니다:

- 부분적인 자기 부상: 중국 베이징대학교(Peking University)의 팀은 자석 위에 시료가 한쪽만 떠오르거나 회전하는 비대칭적인 부상 현상을 관찰했다고 보고했어요. 유튜브와 SNS를 통해 확산된 영상 중 일부도 이와 유사한 조건에서 촬영된 것이에요.

- 전기 저항 급감: 미국의 로렌스 리버모어 국립연구소(Lawrence Livermore National Laboratory)에서 수행된 독립 실험에서는 약 110K 부근에서 급격한 저항 감소를 포착했습니다. 다만 이 현상은 초전도에 특유한 완전 0 저항은 아니며 시료 내 전자 구조 변화나 상전이로 해석될 가능성도 제기되었어요.

- 자성 반응 변화: 인도공과대학(IIT-Madras)에서는 LK-99 유사 시료에서 상온에서 기존 납 인회석과는 다른 자성 반응을 보였다는 측정 결과를 arXiv 논문을 통해 공유했어요. 연구진은 이는 구리 치환이 자성적 성질에 영향을 준 결과일 가능성이 있다고 분석했습니다.

LK-99 발표 이후, 전 세계 다양한 실험실에서 재현 실험이 진행되었지만 그 결과는 제각각이었습니다. 아래 표는 국가별 주요 실험팀이 보고한 관찰 내용과 그 해석을 간략히 정리한 것이에요.

국가별 실험 재현 시도 및 관찰 결과 요약표 국가/기관 관찰 내용 한계 및 특징 🇨🇳 베이징대 비대칭 자기 부상 마이스너 효과 아님 가능성 🇺🇸 로렌스 리버모어 연구소 약 110K 부근 저항 급감 완전 초전도는 아님 🇮🇳 인도공과대학 IIT-Madras 자성 반응 변화 관찰 구리 치환에 따른 전자구조 변화 가능성 제시 🇺🇸 MIT/스탠퍼드 등 다양한 재현 시도 대부분 실패 또는 비판적 분석 공유 하지만 이러한 현상들이 진정한 마이스너 효과나 완전 초전도 상태를 의미하는지는 명확하지 않았습니다. 자성체의 일부도 자석 위에서 떠오를 수 있고 급격한 저항 변화는 시료 내 다른 상전이(예: Cu₂S의 구조 전이)에 의해 설명될 수 있거든요. 이에 따라 과학계는 두 가지 상반된 태도 사이에서 움직이게 됐어요.

- “흥미롭지만, 초전도성은 입증되지 않았다.”

- “지금은 관찰보다도 해석이 앞서가고 있다.”

일부 연구팀은 “초전도성을 기대하며 관찰하는 순간 다른 원인도 초전도로 착각할 수 있다”고 경고했습니다. 반면, 다른 연구자들은 “이처럼 재현 실험이 빠르게 이루어지는 자체가 과학계의 건강함을 보여준다”고 평가했어요.

결국 발표 이후 약 2~3주 동안 이어진 집단 실험 시도는 현대 과학이 얼마나 빠르게 움직일 수 있는지를 보여주는 동시에 어떤 주장이 받아들여지기 위해서는 얼마나 정밀하고 재현 가능한 실험 설계와 데이터가 필요한지를 되새기는 계기가 되었습니다.

4. 다시 꺼내 보는 이유

LK-99를 둘러싼 이 짧고도 강렬한 시기는 단순한 해프닝으로 끝나지 않았어요. 일부 이론 물리학자들은 이 물질의 전자 구조에서 ‘평탄 밴드(flat band)’라는 흥미로운 요소를 포착했으며 이는 고온 초전도체에서 반복적으로 등장해온 중요한 특성이기도 합니다.

특히 미국 버클리 로렌스 국립연구소(LBNL)의 시네이드 그리핀(Sinéad Griffin) 박사는 밀도 범함수 이론(DFT) 기반 계산을 통해 LK-99 내에 flat band 구조가 존재할 가능성을 제기했어요. 그녀는 이후 인터뷰에서 "나를 미쳤다고 생각할지 모르지만, 이 물질은 초전도체일 수도 있다"는 인상적인 말을 남겼고 이는 당시의 과학자들이 어떤 시선으로 이 물질을 바라보았는지를 상징적으로 보여줍니다.

→ 관련 기사 보기 (Futurism 요약)‘I Almost Sound Like a Crazy Person, But I Think It’s a Superconductor’

Scientists are again buzzing about a potential breakthrough in superconductivity. Will this be another disappointment?

nymag.com

이처럼 LK-99는 단순한 성공/실패의 프레임을 넘어 실험 설계와 해석의 방식, 과학적 직관과 계산의 협력, 그리고 과학자와 대중의 접점을 동시에 시험한 사례였어요.

Flat band 구조에 대한 관심은 최근 철 기반 고온 초전도체 연구의 흐름과도 맞닿아 있습니다.

관련 내용은 [철 기반 초전도체 완전 정리 – 고온 초전도체의 두 번째 혁명]에서 자세히 다루었으니 참고하시기 바랍니다.

이 시리즈는 LK-99를 단순한 논란이 아닌 그 이면의 과학적·이론적 의미, 그리고 문화적 파급력까지 아우르는 관점으로 다시 살펴보려 해요. 다음 글에서는 LK-99의 전자 구조 분석을 중심으로, DFT 계산을 통해 가능성을 제시한 시네이드 그리핀 박사의 시선을 따라가 볼 예정입니다.

과학은 종종 실패로부터 배우고 그 실패가 정말 실패였는지는 충분히 돌아본 뒤에야 알 수 있습니다.

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. LK-99는 진짜 초전도체인가요?

A. 아직까지 명확히 입증되지 않았습니다. 일부 자기 부상 현상과 저항 급감이 관측되었지만 이러한 현상이 초전도성의 기준을 충족하는지에 대해서도 논의가 필요한 상태입니다. 특히, 상온·상압 조건에서 초전도성을 어떻게 정의하고 검증할 것인가에 대해서도 과학계의 합의는 이루어지지 않았습니다.

Q2. 마이스너 효과와 자기 부상은 같은 의미인가요?

A. 유사하지만 다릅니다. 마이스너 효과는 초전도체가 외부 자기장을 완전히 밀어내는 현상으로 완전 반자성을 의미합니다. 반면, 일부 자성체도 자석 위에서 '부상하는 것처럼 보일 수' 있어 이를 마이스너 효과로 단정짓기는 어렵습니다.

Q3. 논문이 두 개인 이유는 무엇인가요?

A. 하나는 구조 및 합성(논문 1), 다른 하나는 물리적 특성(논문 2)에 초점을 맞췄기 때문입니다. 하지만 두 논문이 같은 날 업로드되었고 저자도 일부 다르며 서로 인용하지 않아 내부 조율 부족이나 우선권 경쟁 가능성이 제기되고 있습니다.

Q4. 논문을 기반으로 직접 시료를 만들 수 있나요?

기본적인 합성 방법은 논문에 기술되어 있으나 핵심 변수(냉각 속도, 시약 비율 등)가 명확하지 않아 그대로 따라 해도 재현이 어렵습니다. 실제 실험실에서도 수십 차례의 조합 실험이 필요했습니다.

Q5. LK-99 논의는 왜 과학계에 큰 의미를 남겼나요?

A. LK-99는 초전도성 여부가 명확히 확인되지 않았음에도 불구하고 과학 발표가 어떻게 대중화되고 검증 과정이 집단적으로 작동하는지를 보여준 대표 사례로 평가됩니다. 또한 이를 계기로 평탄 밴드(flat band) 등 전자 구조에 대한 새로운 연구 흐름이 확산되었습니다. 무엇보다도 상온·상압 조건에서 초전도체 가능성을 논의할 수 있었다는 점은 초전도체 연구에서 이례적인 사건이며 그 자체로 과학적 상상력의 지평을 넓힌 계기로 평가됩니다.

'초전도체' 카테고리의 다른 글

[LK-99 다시 읽기 3편] ISB 이론이란? 1차원 전도와 비정합 구조의 새로운 시도 (0) 2025.05.01 [LK-99 다시 읽기 2편] 그리핀 박사가 본 것 – 평탄 밴드의 의미와 이론적 가능성 (0) 2025.04.22 초전도체의 역사: 발견에서 미래까지 (0) 2025.04.05 초전도 전력망: 손실 없는 전기 전송의 가능성 (0) 2025.04.04 초전도 자석이란? 원리, 재료, 제조 방법부터 핵융합과 입자가속기 응용까지 (0) 2025.04.03

Quantum City

양자이론과 양자기술 관련 블로그